2012年2月22日水曜日

Nicolas Anelka, un premier but !

チェルシーの、と言うべきか、

元フランス代表の、と言うべきか、

あのニコラ・アネルカが、

上海申花という中国リーグのチームに移籍したのが去年暮れ。

そして早くも、「最初のゴール」のニュースがありました。

http://www.youtube.com/watch?v=oeQN69GcPIs

開始わずか40秒。でも、

スタジアムの雰囲気は、プレミアとはまったく違いますねえ……

3 月号発売中

今日2月22日は、猫の日、らしいですね。

ニャン× 3、だそうです。(ダジャレかい!)

もうすぐ3月なんですね。

で、NHKのフランス語テキスト、3月号が発売になっています。

「まいにちフランス語」は、いよいよ最終月。

条件法や接続法もお目見えします。

レナさんが作った練習問題も、残らずこなしてくださいね!

また「テレビでフランス語」のほうの「パリは燃えているか?」。

こちらは第12回。1年間、お付き合い頂いた方には、

un grand merci を送らせて頂きます。

今月のテーマ地区は、シャトー・ドー。

そして今月はテーマ曲があって、それはこれです;

http://www.youtube.com/watch?v=ZcBEedFhbVQ

このヴィデオ全体が、シャトー・ドーに捧ぐ、という感じ。

詳しくは本誌で!

で、ここでお知らせがあります。

この「パリ燃え」、あと半年間、連載延長させていただくことになりました。

(NHK出版に感謝……)

ここまでは、ユダヤ人地区から初めて、

アラブ系、アフリカ系、それぞれの濃い地区を巡ったわけですが、

パリと言えば、やっぱりこれを忘れることはできません、

そうです、13区の中華街です。

というわけで、4月からは、この13区に突入する予定です。

どうぞご期待下さい!

2012年2月20日月曜日

イベント終了

昨日のイベント、

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

お話しはできませんでしたが、

以前にもいらしたいただいた方が、何人か来てくださったのもわかりました。

Merci !

(近く、一部がYouTube にアップされるかもしれません。)

来てくださったみなさんはよく分かって頂けたと思いますが、

今回一緒に出演した4人が、

わたしにとっては最高の、同僚たちです。

彼らがいなかったら、最近わたしが発表していることの大半は、

存在しなかったに違いありません。

このブログそのものも、管さんの勧めだったし、

(それがなければ100%やってません!)

管さんの思想には色々影響を受けているし、

また倉石さんには、知らなかった世界をいくつも覗かせてもらったし、

林さんには「旅人として生きる」ことの潔さをしみじみ感じるし、

波戸岡さんはわたしよりずっと若いけれど、

実質論文指導してもらってるありさまだし……

こう考えてくると、

ほんとにまあ、自分1人じゃなにもできなかった気がしてきました!

(ま、多分ほんとにそう。)

ほんとにラッキーでした。

『混成世界のポルトラーノ』、

もしも熟読してくだされば、彼らの世界のエッセンスが、

伝わるものと信じています。

というわけで、おそらくは最初で最後の5人イベント、

左右社のみなさん、会場となったビブリオテックのみなさん、

そして繰り返しますが、日曜の午後に来てくださったみなさん、

ありがとうございました!

2012年2月18日土曜日

じゃ明日!

さてさて、『混成世界のポルトラーノ』刊行記念イベント、

いよいよ明日になりました。

ついさっき左右社さんが呟いていたのですが、その内容はと言うと;

********************************************

明日19日午後4時から、

旅をめぐる管啓次郎・林ひふみ・清岡智比古・波戸岡景太・倉石信乃によるイベント

「私たちが海の向こうで学んできたこと」

ぜひお越しください。

予約無でもOKです。

会場はビブリオテック/最寄駅は原宿駅、副都心線北参道駅

http://bit.ly/y99yWi

********************************************

だそうです。

A demain !

2012年2月17日金曜日

『ドーミエ諷刺画の世界』

ドーミエ、という名前、聞き覚えがあるでしょうか?

1808年生まれですから、ボードレールより13歳年上です。

版画家、と言っていいのでしょう。

作品はこんな感じ;

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=honor%C3%A9%20daumier&lr=lang_ja&rlz=1I7ADFA_jaJP461&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=PFY-T46NOvGjiAe_n7njBA&biw=1680&bih=875&sei=P1Y-T8nhLIuImQXmwIi6Bw

で、なぜボードレールを引き合いに出すかと言えば、

わたしにとっては、大学のボードレールの授業の時に初めて知ったからです。

とても褒めてるんですね、ドーミエを。

そして今までに、ちょっとは本も買ったし、

日本でもフランスでも色々見た気がしますが、

今度この本を読んでみて、

ああ、もっと早く読んでおくんだった!

と思いました。それは、これです;

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%82%A8%E8%AB%B7%E5%88%BA%E7%94%BB%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C-%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E6%96%87%E5%BA%AB-%E5%96%9C%E5%AE%89-%E6%9C%97/dp/4003356810/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1329484166&sr=8-1

品切れ中。「1円より」??

(もちろんわたしも、古本は買います。

同僚たちも、買ってます。

実際上絶版なら、古本で買うしかないからです。

でもご存知の通り、古本がどんなに売れても、どんなに高くても、

著者には出版社にも、1銭も入りません。

この本のようなすぐれた本の場合、なぜ復刊しないのか不思議です。)

そうなんです、いい本なんです。

上でサンプル画像のリンクを挙げましたが、

いかがでしたか、おもしろそうだけど、

イマイチ意味が取りづらいですよね?

それがこの本では、

なんとなく眺めているだけではほぼゼッタイ分からないような、

絵についての解説がしてあるんです。

なんだか「1円」(+送料)なので、

勧めていいものかどうかちょっと迷いますが、

本としては、明らかにその1000倍以上の価値があると思います。

で、みなさん、イベントは明後日です!!

2012年2月16日木曜日

途中で

文藝春秋という雑誌がありますが、

今日風呂でそれを読んでいて、

ちょっと「ああ」と思うセリフがありました。

「内向の世代」という文学グループ(?)がかつてありましたが、

その中の1人、今年80歳になる黒井千次のセリフです。

「(……)途中で終わることを恐れてはいません。

何かを完成させようという心がけは大事ですが、

人間はいつ死ぬか自分ではわからない。

生きている途中で死ぬのだから、

途中で終わることは人間にとって自然なことなんです」

だから、無理はしないのだと。

なるほどねえ……

ちなみにわたしは、「内向の世代」よりも、

むしろ「第3の新人」に親近感を抱いたほうです。

とはいえ黒井千次はけっこう読みました。

1番印象に残っているのは、短篇、「袋の男」です。

夜、若い女性がゴミ捨て場にゴミを捨てる。

上が縛ってあり、それが、うさぎの耳のように見える。

男は、それをそっと部屋に持ち帰って……

(文庫『石の話』に入っています。)

2012年2月13日月曜日

Grammy

Grammy の季節です。

その会場での Fergie のファッションについて、

「お勧めできない」というコメントが。

La chanteuse des Black Eyed Peas, la sublime Fergie, a intégré un peu trop vite la tendance néon du Printemps 2012. Quelques touches suffisent, un total look est, comme vous pouvez le constater, vivement déconseillé.

文中にある tendance néon というのは、

どうもこの春流行りそうだと言われる、

「蛍光色を使ったファッション」のことのようです。

ただ、にもかかわらず「お勧めできない」理由は、

使いすぎているから、なんでしょう。

どうもこの「蛍光の傾向」は、

アクセント的に使うのがよい、とされているようです。

2012年2月12日日曜日

現代フランス映画の肖像2

またこの季節が巡ってきましたね。

http://www.momat.go.jp/FC/NFC_Calendar/2012-2-3/kaisetsu.html

上映作品のあらすじを読むだけでも、

ちょっとおもしろいです。

中には、YouTubeに予告編があるものもありました。

しかも!

これはおもしろそうだと思ったCHOUCHOU、

これは全編YouTube に!

http://www.youtube.com/watch?v=uJ5xtyb9BMs

フィルム・センターとは違って、字幕はないですけど。

ここで上映されるものは、ほぼ間違いなく、

日本公開されません。見るなら今です!

2012年2月11日土曜日

来年度前期・放送予定

NHKの語学番組、

来年度・前期のラインナップ、発表になってますね。

http://sp.nhk-book.co.jp/text/pdf/gogaku2012.pdf

「テレビでフランス語」と「まいにちフランス語・初級編」は、新作です。

どんな内容になるのか、楽しみですね!

来年度・前期のラインナップ、発表になってますね。

http://sp.nhk-book.co.jp/text/pdf/gogaku2012.pdf

「テレビでフランス語」と「まいにちフランス語・初級編」は、新作です。

どんな内容になるのか、楽しみですね!

2012年2月10日金曜日

「キルトの家」

今日は、録画してあった山田太一のドラマ、

「キルトの家」(前編・後編)を見ました。

腑分けしたり、分析したりすることも、多分できなくはないけれど、

そういうことじゃなく、なんだか全体として、感動しました。

山田太一は1934年生まれですから、77歳なんですね。

わたしももう(とっくに!)ワカモノではなくて、

老境から発せられる、それでも瑞々しい言葉にハッとしたりホロリとしたり。

年齢と、そして3.11の経験を経て、

今回のセリフは、どこか、何かが違っていました。

いつもの山田節でありながら、

なにかが違っています。それが、

見ているものの胸の深くに木魂するのです。

いつか御隠居さんになったら、

山田太一の作品のDVD を揃えて、

ゆっくり全部見てみたいです。

それまでに、どんどんDVD化が進むといいなあ。

ちなみに、冒頭の場面は、(またしても)池上駅でした!

2012年2月8日水曜日

寄り道

ユニクロの服、今や「1枚も持ってない」という人は、

ほとんどいないんじゃないでしょうか?

わたしもまた、たった今着ているフリースもユニクロだし、

運転用のごつい手袋もまたそうです。

値段に対する品質でいえば、突出していると言えるのでしょう。

そのユニクロが、大学1年生に対してさえ、

実質的な「内々定」を出す制度を作るとか。

以前は、英語公用語、みたいなことも言ってましたね。

でその結果優秀な学生が減ったとしても、

そもそもそんな学生要らない、と社長は言ってました。

ところで大学には、大学固有の存在意義があって、

どこか特定の企業に都合のいい学生を作る場所ではありません。

もちろん、ユニクロに就職するのを否定する気なんて全然ありません。

ただ、「あなた」がもし大学1年生で、ユニクロを目指しているなら、

さまざまな角度から、さまざまなレベルで、

たくさん考えてみることが大事じゃないかと思う、ということです。

たとえば「ファッションとは何か?」について、

1度本気で考えてみるとか。

そして色々寄り道した結果、

やっぱりわたしはユニクロ! と言うのなら、

それは素晴らしいと思うのです。

1年生で「内々定」を取ることは、

ちっとも素晴らしいこととは思えません。

雑感

玄葉外務大臣は、ほぼ一貫して、

イランの肩を持つかのような発言を続けています。

つまり、イスラエル寄りではなく、ということですね。

イランとイスラエルの問題は、もちろん簡単じゃありません。

イランはウラン濃縮施設を稼働させ、

核爆弾への道筋をつけているようです。

かつて、イランのアフマディネジャド大統領は、

「イスラエルを地図上から抹殺する」

と発言したことがあります。

これは「核攻撃」のことだと言われても仕方ないでしょう。

だからイスラエルは最近、なんなら先制攻撃したろか! と息巻いています。

もし実行されれば、これは第5次中東戦争(アラブ-イスラエル戦争)です。

アメリカとイスラエルが仲良しなのは言うまでもありませんが、

今アメリカはイスラエルを押しとどめようとしています。

(もちろん有事には、間違いなく支援するでしょうが。)

そして同時にイランに対する制裁をしているわけですが、

そこで日本の外務大臣は、

まあ日本は例外にして、とかなんとか、

制裁自体がゆるく見えてくるようなことを言いだすわけです。

これじゃイランは、あ、そんな感じね、と思うでしょう。

逆にこのままでは、イスラエルままた孤立を深めるばかり。

パレスチナ入植問題も、「性懲りもなく」という感じだし。

なにも「アメリカに従え」なんて気はありませんが、

日本の外務大臣、ないし政府は、この問題について、

ある種の独自外交でもする気なんでしょうか?

(石油が欲しいから?)

なにしろ「国家」公務員ですから、

「国益」こそが彼らの最優先事項なのは分かりますけど。

(義務教育の究極の目的は、「国家」に奉仕する人民の育成ですしね。)

ただ、シリア制裁に対する中国とロシアの拒否権行使に対しては、

玄葉大臣も、「深く遺憾に思う」と発言しています。当然です。

そしてアメリカもまた、中国・ロシアを批判しますが、

アメリカにその資格があるのか?

たしか似たようなこと、やってましたよねえ。

……というわけで、とりとめない雑感ですみません!

2012年2月7日火曜日

2012年2月6日月曜日

『中級をめざす人の フランス語文法』

すでにご存じの方も多いと思いますが、

我らが杉山利恵子先生の新刊、

『中級をめざす人の フランス語文法』

が出ています。

わたしも、フランス語の参考書を作る立場として、

いろんな希望を耳にしますが、その中でも、

長らく言われ続けてなかなか果たされなかったのが、

「初級は楽しかったんだけど、そのあとが……

イマイチ伸びてる感じもなくて」というみなさんへ向けての、

内容のある中級向け参考書でした。

それをついに、杉山先生が作ってくださいました!

これは、とてもいい本です。

「まいにちフランス語」の応用編がベースになっていて、

CD も付いています。

テーマごとに30課あって、これで1800円てことは……

1課=60 円!

杉山先生(&NHK出版)、がんばりました!

初級をまとめつつ、次のステップを目指したい方、

ほんとにお勧めします!

2012年2月5日日曜日

2012年2月3日金曜日

『混成世界のポルトラーノ』のこと

『混成世界のポルトラーノ』のこと、少し書かせてください。

ちょっと長くなるかも。

左右社のHPには、こんな紹介が;

「テクストと写真で描く、現代世界を旅するための航海図。

北京、南台湾、ボルネオ 林ひふみ

大連、モントリオール、パリ 清岡智比古

ダッハウ、ネヴァダ、タスマニア 波戸岡景太

デリー、大東島、洛山 倉石信乃

ヒロ、ラハイナ、ホノルル 管啓次郎

文化と文化が出合う地を、旅人の視線で歩き、研究者として捉え直す。」

この通りなんですが、もう少し詳しく言うと……

まず最初の林さんの北京、いきなり引きこまれます。

林さんは、中国語圏では有名作家(新井一二三)なんですが、

その理由がはっきり分かる力の漲った文章です。

1つのキーは「ユーラシア」。

この大きな視点へと広がる瞬間ははっとさせられますが、

それは同時に、街中のなんでもない風景に向けられた視線と隣り合うことで、

全体が、こちらの胸の中にぐっと落ちてきます。

この文章は信用できる、と思えるのです。

たとえばこんな場面、

「建物の中は暖房もあまりきいておらず、

客はみな分厚い綿入れのコートを着込み、

人民帽と呼ばれたカーキ色のキャップか、

毛皮の耳当てがついたロシア人のような帽子をかぶり、

背中を丸めてテーブルを囲んでいた。

照明も薄暗く、店内は鍋から立ち上る湯気で白っぽく霞んでいた。」

丸まった「背中」が、湯気の向こうから迫ってきますね。

ただ林さんの文章の困る点は、お腹がすくこと!

どうしてこうも美味そうなものを集めて来られるのか?

彼女は普段からはっきり言っています。

「人間はね、食べたものでできてるの!」

おっしゃる通り。

ただこれが、「美食」に堕落することなく、

まあなんというか、大げさに言えば、

生命の源を目指す旅になっていること。

それが林スタイルです。

そしてもう1つ、これは管さんの文章などにも顕著なのですが、

1つのエッセイの中に、時間の遠近法がすでにしまいこまれているという、

訓練された「大人」にしか実現できない骨格があります。

これは若い人にも、今後持ちえるかもしれない視点として、

ぜひ若いうちに感じておいて欲しいと思います。

(わたしもそうしてればなあ……)

ところで、この本では5 人が、

いわばバラバラな場所のことを書いている、という印象があるかもしれませんが、

そんな単純な話でもないんです。

まず、今の時代、ある場所とちゃんと向き合おうとすれば、

どうしてもさまざまな場所からの波音が聞き分けられてしまう、

という事情があります。

これがこの『混成世界のポルトラーノ』を読んでいただくときの、

醍醐味の1つになっていれば、と思っています。

また、もっと具体的に、15 の場所は、響き合ってもいます。

たとえば、林さんが

「日本女性を母に持つ鄭成功の像が立つ台南駅(1936年竣工)のデザインは、

東京の上野駅(1937年)にそっくりだ。

中国東北地方で日本人が建設した旧満鉄大連駅とも。」

が書くとき、それはわたしの担当部分の、若い女性のセリフ、

「あ、大連駅を過ぎました。」

というなんでもない1文と、呼応しているわけです。

そしてもう少し大きな文脈で言うなら、

「ダッハウ」も、「大東島」も、もちろん関係がありますし、

最初の大東島踏査が行われた1885年、

「ハワイ島」には、944人の日本人が、

「官約移民」第1号として到着しているのです。

そして5 人の中で1番若い波戸岡さんの文章の始まり近く、

こんな印象的な一節が置かれています。

「ダッハウはダッハウではない、と詩人が言う。(……)

それが本当なら、私はその「ダッハウではないダッハウ」の方を旅したかった。」

ナチの強制収容所のある町として知られるダッハウ。

けれどもそこにそれが置かれる以前のその町は、

おそらくありふれた、それでいてちょっとした個性はあるにちがいない、

田舎の町だったのでしょう。

それが置かれさえしなければ、「世界史」に登場することもなかったような。

波戸岡さんは、その2つのダッハウの裂け目に滑り込もう、

そしてその空白じみた時間/空間から、

もう1度21世紀に帰る旅を試みているように見えます。

そして波戸岡さんが素晴らしいところは、

それが極度に個人的な試みを、社会的なものにもして見せることです。

彼は、友人たちの言葉を思い出します。

「そうだね、誰でも一度はあそこに行くべきだと思うよ。

その一言を口にすることは、

ホロコースト以後を生きる私たちの最低限のモラルだ。」

さっき、「空白じみた」と書きましたが、

波戸岡さんのデビュー作は、

『オープンスペース・アメリカ――荒野から始まる環境表象文化論』です。

このタイトルは、わたしのような年代の場合、吉本さんの、

『空虚としての主題』を思い起こさせるところもあります。

ポルトラーノからちょっとそれますが、

ここまできたらちょっと触れておきたいですね。

この「オープンスペース」というのは、

実は分かるようで分からない何物かです。

だって、空き地、なわけですから。

(言語学の定番ネタに、「穴」の定義、というのがあります。

穴には実体がなく、穴以外によってのみ説明できる空虚、なんですね。

それに近い?)

でもたとえばこれは、ごく単純に考えて、

モダン建築の並ぶ町、あるいは、

ほんとにどこにでもあるような新興住宅地、

というようなものだと言っても、そう的外れではないのではないでしょうか。

そこには、家も庭もアスファルトもあるわけですが、

(つまり本当の「空き地」ではないわけですが、)

今その住宅地を眺め渡している「私」にとって、

それは「なにもない空間」なわけです。

そしてもし、このなにもない、荒涼とした場所にこそ、

どうしようもない親しみを、懐かしさを感じるとしたら……

波戸岡さんは来年度から、ドイツで研究される予定です。

どんなオープンスペースを見出し、

そこから何を見ることになるのでしょう?

わたしも1読者として、とても楽しみにしています!

そして、日本の写真論を牽引する倉石さんは、

実はARICA というシアター・カンパニーで、

テキストとコンセプトを担当なさってもいます。

(いいなあ、才能のある人たちは!)

最初に置かれた「デリー」は、

このARICAのインド公演の体裁を取っています。

倉石さんが「デリー」で見せる文章は、ほとんど散文詩のよう。

楔のような、捩じられた鋼索のような、スリップする氷の塊のような文章なんです。

(わたし以外の4 人は、お世辞じゃなくて、みんな文章が上手。

そしてみんなお互いに似てない! 面白いですよ~)

たとえば冒頭の1行はこうです;

濃霧のインディラ・ガンディー国際空港に降り立った時には深夜零時を過ぎていた。

いいですねえ。霧は、気配の化身なのでしょうか?

そしてリハーサルの合間、カフェテリアで一服した倉石さんは、

「ターバンを頭に巻きアーガイル地のセーターの上にツイードの背広を着た

髭の濃い初老の男」に声をかけられます。

彼はどうやらヨガの行者らしいのですが、

なんと彼が話し始めたのは……

そして後半では、ニューデリーからオールドデリーへ。

小型オート三輪から降り立つ「わたし」。

「すると手ぶらのあるいは荷物を担いだ群衆が次々に視野のフレームに

飛び込んでくる。それは止まない。心の中にひとりでにスナップ写真が

いくつもできあがるのだ。」

そして倉石さんは、「群衆」を「むしろぼんやり」眺めることになるのですが、

その結果、

「多段階的な速度が視野のフレームの中に出入りしわだかまる。」

はあ。なるほど……

これを書ける人は、倉石さんしかいないでしょう。

本当は、倉石さん(だけじゃくみんなそうですが)の文章は、

もっともっと内容豊かなんですが、

それはぜひ、本文をお読み頂ければと願っています。

トリは管さんです。

これは日経に連載されていたものです。(改稿あり)

管さんは今や日本を代表する書き手の1人なので、

ここでご紹介するまでもないでしょう。

ただ今回の文章は、モトが新聞だけに、

間口を広く取ってある印象です。

(奥行きはいつも通りの深さです。)

ハワイの神話、アロハ・シャツ、ウクレレ、サーフィン……

こうして並べると定番にさえ見えかねない材料も使いながら、

織られた文章の綾は……

そしてわたしも知らなかったこの歌唱;

http://www.youtube.com/watch?v=nj70xlYGmEI

こんなことまで教えてくれます!!

……というわけで、

微熱の中での「一気書き」なので、

著者のみなさま、的外れ&失礼の節はどうぞお許しを。

そしてここを読んでくださっているみなさん、

騙されたと思って、最初から最後まで、

ぜ~んぶ読んでみてください。

いい本だと、思っていただけると、確信しています。

長々すみませんでした!

どこまで

今朝起きた感じは good で、ヤレヤレと思って食事をし、

(いつも通りグレープフルーツも欠かさず食べ、)

その後、寝ている間の「夢」だった近所のスーパーでの買い物へ。

あれこれまとめ買いしているうち、なんだか寒~~くなってきたので、

まだ早かったけれど、すぐ隣のラーメン屋で昼ご飯(ワンタンメン・麺固め)。

で全部食べて暖かくなって、帰宅。

でも、あれ、また寒くなってきたなあ、座ってられないくらいだるいし……

でまごまごだらだらし、まさかと思いつつ体温を測ると37.5度。

あらら。またですかい!

(もちろん、ハーハー言うほどの状態じゃありませんけど。ワンタンメン食えるし。)

(いつも通りグレープフルーツも欠かさず食べ、)

その後、寝ている間の「夢」だった近所のスーパーでの買い物へ。

あれこれまとめ買いしているうち、なんだか寒~~くなってきたので、

まだ早かったけれど、すぐ隣のラーメン屋で昼ご飯(ワンタンメン・麺固め)。

で全部食べて暖かくなって、帰宅。

でも、あれ、また寒くなってきたなあ、座ってられないくらいだるいし……

でまごまごだらだらし、まさかと思いつつ体温を測ると37.5度。

あらら。またですかい!

(もちろん、ハーハー言うほどの状態じゃありませんけど。ワンタンメン食えるし。)

2012年2月2日木曜日

2012年2月1日水曜日

2012年1月31日火曜日

2012年1月29日日曜日

バルベス映画・Fatou la malienne

YouTube でたまたま見つけたTV 映画、

Fatou la malienne 「マリ人、ファトゥー」、

1~10 まで10分ずつに分かれているのですが、

ここ数日、コマ切れの時間を利用して、見てみました。

面白かったです。

(番号がなく、全体を通して見られるものあったのですが、

そちらは画質が悪いようです。)

パリ生まれのマリ系女性、ファトゥーは18歳。

バカロレアを終えた今、彼女に興味があるのは勉強ではなく、ヘアー・アート。

今も美容室で働いていますが、夢は有名デザイナーのヘアーを担当すること。

でも、

家族が考えているのは別のこと。

なんと、カネ回りのいい従兄と結婚させようとしているのです。

ファトゥーははっきり断ります。断り続けます。が、

ある日彼女は親戚の女性たちに拉致され、

無理やり“結婚”させられます。

(その意味は、従兄と一緒に部屋に監禁されること。)

彼女はレイプされます。が、

女友達(白人)に助け出されます。

それを知ったファトゥーの弟は怒りだし……

このストーリーに対し、

パリのマリ系社会からは非難が噴出したそうで、つまり、

マリ社会はこんなんじゃない!

しかも主演女優はセネガル人だし!

バカにすんじゃないの!

というわけです。

監督は、事実に基づいて、と言っていますが、

どうなんでしょう。

トータルでは、もちろんフィクションなわけですが。

(その後続編も作られたのですが、

それは見つかりませんでした。DVDも未発売。)

で、それはさておき、

わたしが興味を引かれたのは、やっぱり場所。

以下、ちょっと具体例を挙げますが、

あんまり面白くないと思います。(それじゃだめじゃん!)

まずはYouTube ね。

http://www.youtube.com/watch?v=OqZy-EIv-0Y

冒頭、この高架を走るメトロは、2号線ですね。

で、32秒あたり、線路を跨いだあたりに、

黄色い看板が見えますが、これはこれでしょう;

La Chapelle駅と、Barbès 駅のちょうど真ん中あたりです。

で、1 分10秒のあたりでサクレ・クールが見えていますが、

これはさっきの地点から少しバルベスに寄った、

シャルトル通りを通して見た姿でしょう;

さらに、2 分あたりのシークエンスは、

(先月、今月と「パリは~?」に登場した)

シャトー・ルージュ駅前ですね。

Fatou 一家が住んでいるアパルトマンも、

このすぐ近く、68, rue Doudeauville だと思います。(これは「1」には出てきません。)

親戚の叔母さんが住んでいるのは、 rue Myrha だと言ってました。

これは、以前「パリは~?」に登場した、レオン小公園のすぐ近くです。

そしてファトゥーが働く美容室は、2 分40秒あたりですが、

これは(3 月号に登場する)シャトー・ドー(Château d'eau)に違いありません。

ここでしょう;

このあたりは、美容室のメッカです。

でも、こんな場所を見つけてきて、何が面白いんだろうと自分でも思いますが、

なぜか面白いんですね~。

2012年1月28日土曜日

Y'en a marre !

セネガルの選挙、

ユッス・ンドゥールが立候補したと、前に書きました。

「キャンペーン活動中のスター」です;

http://www.youtube.com/watch?v=DczT-Cut8E0

壁に書いてあるのは、「Y'en a marre !」(もうたくさん!)

そしてユッス自身も、貧困家庭に育ったんですね。

今は彼の叔母さんのものになっているユッスの生家、

これも印象的です。(7分30秒あたり)

親戚が集まってるんですね。

きっと全員がムスリムなんでしょう。(もちろんユッスもそう。)

そして、フランス語がウォロフ語に変わりつつあるという記事。

http://www.voanews.com/english/news/africa/Senegal-Turns-Away-from-French-in-Boost-to-Democracy-138006358.html

こういう話には必ず付いて回るのが、

じゃあウォロフ語スピーカーじゃない人は? という問題です。

(アフリカでもハイチでも、

好きでフランス語を使っているわけではないのでしょう。

消去法で残ったので、という感じ?

宗主国が、植民地が豊かにならないように、

教育が高くならないようにするというのは、まあ定番スタイルですね。

今なら、パレスチナに対するイスラエルも。)

最初で最後の

それにしても、今年の東京は寒いです。

(なんて言うと、北国の方に笑われそうですが。)

空気の“エッジが立ってる”感じ。それも鋭く。

さて、

まだ詳細は未定なのですが、

来る2月19日、原宿方面にて、

『混成世界のポルトラーノ』刊行記念トーク・イベントが開催される予定です。

この本に関わった5人が登場し、

あ~いう出会いがおもしろいとか、こ~見てみたら驚いた、

みたいなことを話すことになりそうです。

5人が揃うのは、おそらく最初で最後でしょうから、

もしご興味がおありだったら、どうぞ明けておいてください。

時間は15時~くらいになりそうです。

またご報告いたします!

2012年1月27日金曜日

『肉体の冠』

『パリ歴史事典』には、「ゾーンzone(場末)」という項目があり、

これ「軍用地zone militaire」のことだ、と書かれています。

でその「軍用地」とはなにかというと……

昨日登場したティエールは、

首相を努めていた1840年代、パリを囲む城壁を造らせたことがありました。

いわゆる「ティエールの城壁」です。

「ゾーン」とは、この城壁そのものの外側に広がる、建物禁止地帯のことです。

幅200mで、パリをぐるりと1周していました。

この「ゾーン」は、ちょっと特別な空間で、

本来は建築禁止だったにもかかわらず、

屑屋やチンピラ、娼婦などが住みついたそうです。

基本「貧民たち」なのだと、書かれています。

そしてそのゾーンの雰囲気を伝えるものとして、

映画『肉体の冠』が挙がっており、久しぶりに見てみました。

http://www.dailymotion.com/video/x2engo_casque-d-or-la-guinguette_shortfilms

この酒場が、いわゆる「ガンゲット」と呼ばれるタイプのものなんですね。

かつては、城壁の外側に造られ、税金がかかる前の安い酒を提供していました。

ちなみにこれはゴッホ;

以前(もう30年前)見た時は、「フランス映画」として見たわけで、

その背景にある地誌的なことには目が向いていませんでした。

(ただドラマとして見ても、うまく作られているとは思いますが。)

で、見て、その後ネット検索してみたところ、舞台はベルヴィルで、

その(セット以外の)撮影は、44, rue des Cascades で行われた、とありました。

しかもその家は、主人公のモデルとなった実在の娼婦が、

本当に住んでいた家なのだとか。驚きました。

これがその写真;

しかもこの家の庭が、消えかかってる!?

http://www.dailymotion.com/video/xfcvy1_paris-20eme-le-jardin-de-casque-d-or-menace_news

でも待てよ。

ベルヴィルだとすると、そこは「ゾーン」ではなく、

いわゆる「小郊外」、つまり、

ティエールの城壁と徴税請負人の城壁に挟まれた地域、ということになりますけど?

ところで『肉体の冠』(1952)とは、今から見るとやや異様な感じさえする邦題です。

(『肉体の門』(1947)などからの影響なんでしょう。)

原題はCasque d'Or、「黄金の髪」。これは主人公である娼婦の名前です。

それにしても、同じ映画を見てるのに、

視点の違いでまったく印象が変わるものですねえ。

2012年1月25日水曜日

「フランス内乱」

今日読んだ文章の始まりはこうでした。

「1870年9月4日、パリの労働者たちは共和制を宣言した。

それはほぼ即座にフランス全土で、1つの異議の声もなく歓呼の声で迎えられた」

そして結びはというと、

「労働者のパリ、ならびにパリのコミューンは、

新たな社会の光輝ある先駆者として永遠に讃えられるであろう。

その殉教者たちは、労働者階級の偉大な胸の内に大切に祭られている。

それを滅ぼした者たちについて言えば、

歴史はすでに彼らを永遠のさらし台に釘付けにしているのであり、

彼らの司祭のいかなる祈祷といえども、

彼らをそこから救い出す助けにはならないであろう。」

そしてこの文章が書かれた日付がその後にあり、

「1871年5月30日」

となっています。

つまり、パリ・コミューンが「血の1週間」で殲滅された2日後、

ということですね。

さあ、この文章を書いたのは誰でしょう?(画像がヒントです。)

彼は1818年生まれで、1883年に亡くなっているのですが、

なんと(今日発見したのですが)、

これは生没年とも、ツルゲーネフと同じなのです!

まあ、だからどうってこともありませんが、

不思議な気がしました。

(初めて『初恋』を読んだのは、

忘れもしない小学校6年の時でした。

よくわからなかった!)

で答え、それはあのカール・マルクスです。

有名な文章なので、ご存知の方もいらしたでしょう。

恥ずかしながら、わたしは今日初めて読みました。

ナポレオン3世がプロイセンの捕虜になった時、

パリの民衆は議会を取り囲み、

帝政の廃止、共和制の開始を宣言します。

だからこれは、その日付にちなんで、

「9月4日革命」と呼ばれることもあるんですが、

日本では「蜂起」と呼ばれてしまうようです。

これは、たしかに「革命」でしょう。

でもなぜ、あまりそういうものとして扱われないかというと、

(わたしが想像するには)

その後にできた臨時国防政府のメンバーが、

帝政時代のメンツとほとんど変わらなかったから、ではないでしょうか?

でそのあたりに関連して、マルクスは、

ティエールやトロシュを名指しで非難しています。

たとえばティエールは、「ボナパルト派」でも「王党派」でもなく、

かといって「革命派」ではもちろんなく、

一応「立憲君主派」なわけです。

でも実際には、革命派を激しく攻撃したわけで、

マルクスから見れば、許し難かったのですね。

「さらし台に釘付け」ですからね。

つまり、当然ですが、

「9月4日革命」を起こした人たちと、

パリ・コミューンに関わった人は、(基本)同じだ、と言えるのでしょう。

そしてマルクスから見れば、

ティエールたちが「9.4」の果実を盗み取り、

コミューン時にはさらにエスカレートした、という感じでしょうか。

「フランス内乱」、遅ればせながら、おもしろかったです。

2012年1月23日月曜日

『クスクスの謎』

「テレビでフランス語」2 月号の「パリは~」には、

「ラ・ショップ・ドゥ・シャトー・ルージュ」というお店が(ちらりと)出てくるのですが、

なんとなんと、

同じ店が登場している本が出ていました。

(というか、本のほうが5日早いのですが。)

その本は、これです;

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%AC%8E%E2%80%95%E4%BA%BA%E3%81%A8%E4%BA%BA%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%92%E3%82%8B%E7%B2%92%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%AE%E9%AD%85%E5%8A%9B-%E5%B9%B3%E5%87%A1%E7%A4%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E3%81%AB%E3%82%80%E3%82%89-%E3%81%98%E3%82%85%E3%82%93%E3%81%93/dp/4582856233/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1327322787&sr=8-1

著者である「にむらじゅんこ」さんの本は、

今までにも何冊か読んで、色んなことを教わりましたが、

今回のこの本も、「へ~」とか「ほ~」が多く出ました。

わたしが初めてクスクスを食べたのは、もう30年前のこと。

それが残念ながら不幸な出会いで、

そのあとしばらくクスクスから遠ざかっていたのですが、

10年ほど前でしょうか、久しぶりに食べてみると、

オヤ? こんなにおいしかった!?

わたしが成長したのか、あの時のアレが外れだったのか、

はっきりオイシイと感じられたのでした。

それ以降は考えを改め、チャンスがあれば喜んで食べています。

(家でも作ります。)

にむらさんの場合は、初めの出会いから幸福な関係を結び、

その後も一貫して「クスクス愛」を育んでこられたご様子。

羨ましいです。

もしもみなさんの中に、クスクス未体験の方がいらっしゃったら、

大丈夫、この本に日本のお勧め店が紹介されています。

この本を読んでから食べに出かけたら、

それ自体がもう、1つの旅だと言えるでしょう。

食べ物の本ですが、食べ物だけの本ではないです。

2012年1月22日日曜日

新井豊美さん

先週の「東京詩」ゼミで読んだ詩の中には、

新井豊美さんの作品もありました。

その新井さんが、お亡くなりになりました。

http://www.asahi.com/obituaries/update/0122/TKY201201210611.html

詩作は言うまでもなく、『女性詩史再考』など、

とても鋭敏な詩論も読ませていただきました。

また個人的には、2009年の「年末の読書アンケート」で、

『東京詩』を挙げてくださったのが、とても嬉しい驚きでした。

ご冥福をお祈りいたします。

日曜美術館

今朝の日曜美術館、面白かったです!

http://www.nhk.or.jp/nichibi/weekly/2012/0122/index.html

来週の日曜(29日)の夜 8 時から、再放送です。

パリが好き or 写真が好き、なら、きっと面白いです。

(両方好きなら? 訊かないで!)

(ちなみにわたしは録画予約しました。)

2012年1月20日金曜日

2 月号、発売中

今日の東京は、寒かった~!

1日みぞれ混じりの雨で、傘を持つ手がかじかみました。

でも……

夕方のニュースで見た旭川、そのダイヤモンド・ダスト。

あそこから見たら、東京なんてずいぶん「ぬるい」んでしょう。

大学院時代、とても優秀な後輩がいて、

たしか彼女の出身は旭川だったはず。

冬でも、そんなに厚着はしてなかった気がします。

そして今日で、めでたくわたしにとっての後期授業日程が終了しました。

これからは、採点、成績提出、入試、と続きます。

ふだんに比べると、やや緊張する時期です。

そして!

「テレビでフランス語」、「まいにちフランス語」、

各2 月号のテキストが発売になりました。

前者の「パリは燃えているか?」では、セネガル料理を食べています。

これ、ほんとにおいしくて、しかも安かったです。

詳しくは本誌で!

では、関連の写真、以前挙げたものも含めて、

まとめておきますね。

ああ、また行きたい!

2012年1月19日木曜日

センター試験大混乱

今年のセンター試験は、それにしても大混乱でした。

(大学関係者の端くれとして、

受験生のみなさんには、申し訳なく思っています。すみませんでした。)

結論から言えば、大学入試センターにも、

実際に試験をする大学側にも、

両方に落ち度があったというべきでしょう。

まず、改革そのものにムリがあったと思います。

たとえば社会は、

世界史や地理の学力を向上させるための変更と聞いていますが、

そしてその意見そのものには賛成しますが、

あの試験形式はムリですねえ。

その結果、配り忘れという、間の抜けたミスも起こったわけですが、

第1科目と第2科目の間の10分、これも問題だったと思います。

「休み時間ではない」ということですが、

トイレ希望者が集中した会場があり、

そこでは、実質、カンニングの監視は行われなかったといいます。

たとえば、第1科目で得意の化学を受けた受験生A君が、

第2科目で不得意な化学を受験するB君に、

トイレで答えを伝授しておくことが可能なわけです。

しかもマークシート! です。

(もちろん、今回このタイミングでトイレに立った全員が、

こんなことをしていると言うつもりはありませんけど。)

こんなこと、試験のやり方を聞いた瞬間に、誰でも思いつくでしょう。

(だから逆に言うと、ほとんどの受験生は、知っていてしなかったわけですね。)

友だちとトイレで落ちあうためには、

彼(女)が近くの教室で受験している必要がありますが、

それも十分ありえることでしょう。

センター側は、謝罪会見でも、

マニュアルは完璧だった、という趣旨の主張をしていました。

どうでしょう、時間配分や何やら、

まだまだ改善の余地はあるようにわたしは思いますが、

100歩譲って完璧だとしても、

マニュアルさえ完璧ならうまくいくと考えてること自体が、「?」ですね。

人間の仕事って、そんなもんじゃないでしょう。

それから入試センターは、

ミスした大学からの、指示を仰ぐ緊急問い合わせに対しても、

なかなか返事しなかったと言います。

シミュレーション不足、ということなんでしょう。なんとね。

そして大学側。

これはね、おそらく各大学に、危機感を持っていた人はいたと思うんです。

ただ、説明会を欠席したり、マニュアルをちゃんと読まなかったりと、

一部の担当者の、高をくくった態度が、今回の混乱を招きました。

彼らの準備が十分だったら、

たとえ入試センターのヘンテコな実施計画に沿ってでも、

これほどの混乱は来さなかっただろうと思うわけです。

無責任と言われても仕方ないでしょう。

そういえば東北大学は、リスニング用の機械を届け忘れましね。

こんなことが、ありえるんでしょうか?

受験生は2 時間待たされたといいますが、

ただでさえ終わるのは5時頃のはずですから、

2時間待ちは辛いです。しかも翌日も試験だし。

(ただこの件について、

気仙沼高校側の事前対応は報道されていませんが……)

というわけで、可哀そうだったのは受験生です。

ほんとに申し訳ないです。

今週末再試験を受ける受験生には、

ぜひもう1度がんばって欲しいです。

来年度は、制度も実施方法もシンプルにして、

こんな混乱が決して起こらないことを祈っています。

2012年1月18日水曜日

from Hassamu

先週大学に届けられた年賀状の中に、

札幌の発寒からのものがありました。

テレビを見て下さって、

「息子もボンジュール好き」とのこと。

ありがとうございました!

発寒(はっさむ)という地名、今wiki を見ると、

「この地には桜鳥(むく鳥)の大群が飛来し、群生していたことから、

桜鳥を意味するアイヌ語の「ハチャム」からとられたものとするのが通説である」

とあります。

北海道の地名は、アイヌ語からのものが多いですよね。

今後ともよろしくお願いします!

レオンハルト

好きな、というか、敬愛する、という感じだったチェンバロ奏者、

グスタフ・レオンハルトが亡くなったというニュースが、今日の朝刊に。

そこで朝刊の続きは、彼のCD を聞きながら読みました。

バッハの演奏が多いようですが、

わたしにとっては、フローベルガーの存在を教えてくれた人でもあります。

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC-%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%AD%E5%90%8D%E6%9B%B2%E9%9B%86-%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%83%AB%E3%83%88-%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%95/dp/B0014W8T42/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1326888994&sr=8-1

↑ は、残念ながら品切れ中なんですね。

でも試聴だけでも、よろしければ。

チェンバロの音のことを、

「にぎやかな孤独」

と書いたのは、北村太郎でした。

チェンバロを、これほど掴んだ言葉は、以降見ていません。

2012年1月16日月曜日

ジャスミン革命、1年

チュニジアでのジャスミン革命から1年経ち、

色んなところで「あれから1年」みたいな特集が組まれています。

結論として(今さらながら)思うことは、「革命後」の難しさです。

授業で「フランスの歴史」みたいな話題になるときには、

とにかく、フランス革命のbefore と after で分けて考えましょう、

みたいなことを言います。

明治大学理工学部の場合、受験科目に世界史がないので、

彼らの世界史の知識は総じて薄めです。

(世界史受験してない学生は、ほとんどみんなそうだと思います。)

で、とりあえずそんな風に言ってから、before と after それぞれのことを、

もう少し話すこともあります。

ただ after の「もう少し」のところは、

話していても、届いていない感じがすることがよくあります。

まあ、説明も下手なんでしょうけど。

フランス史を2分する「フランス革命」、という言い方は、

間違ってないとは思います。ただこの革命、

最後にその果実をもぎ取ったのは、皇帝ナポレオンだと言うこともできます。

皇帝? 革命後に?

めちゃめちゃ違和感があります。

そんなものを呼び込むために、バスティーユを襲ったわけでもないでしょうに。

でも現実はそうでした。

その後、戦争に勝てなくなったナポレオンは捨てられて、

再び革命が起きます。7 月革命(1830)です。

でも今回の革命が行きつくのは、なんと王政です。

これは驚きです。

この事情は、革命の主導者が立憲君主制を支持していたから、

と言えば聞こえはいいですが、

私利を図った政治家たちが、ルイ・フィリップを担ぎあげた、

とも言えるわけでしょう。

けれどやっぱり王政は長続きしませんでした。

今度は2 月革命(1848)です。

けれども、この革命後に行われた選挙では、

革命で活躍した労働者たちが支持する政党は、惨敗。

怒った彼らは6 月蜂起を起こします。が、これも鎮圧。

結局数年後には、なんとまたもや皇帝の登場と相成るわけです。

革命3 回やって、その後に皇帝です。

これはわたしじゃなくても、なんのこっちゃ!? と言いたくなるところです。

つまり、「革命後」が難しいんですね。

革命から1年経ったチュニジアでは、

観光客が減り、景気が(さらに)減速し、

失業者は80万~100万に達すると言われています。

そして初めての選挙で勝ったのは、経済の実務が得意な集団でした。

(ギリシャやイタリアも、そういう選択ですね。)

ただチュニジアのこの第1党、実はイスラム政党でもあります。

メディアによっては、このあたりを「反動」ととらえているものもあります。が、

この点については、1年前にここで書いたとおり、

この革命の「イスラム革命」という側面を考える必要があると思っています。

つまり、宗教改革です。

堕したイスラムを、本来のイスラムに戻そう、という気持ち。

これは、民主化革命という側面と、矛盾しないと思っています。

フランスでは、2人目の皇帝が捕虜になった後、

パリ・コミューンが起こります。

これはマルクスが、『共産党宣言』の中で、

とても高く評価したものです。

プロレタリア革命ここにあり、というわけです。

でもこのパリ・コミューン、持ったのは3 ヶ月ほどでした。

ティエールが、自分が作らせた城壁に阻まれながらも、

ヴェルサイユからパリに進攻し、

結局コミューンのメンバーを皆殺しにしてしまいました。

そういえば……

68年の学生運動に関わったある先輩の先生が、

学生たちが新宿を占拠したあの夜、

「R で始まる単語が頭の中で光っていた」

とおっしゃっていました。

「ま、翌朝になったら消えてたけどね!」

2012年1月15日日曜日

小さな出会い

今日は早朝から、終日大学の業務でした。

帰りは焼き鳥屋に寄ったんですが、

クルマだったのでノン・アルコール・ビールです。

でもどうして、ノン・アルコールなのに、

ちょっと酔った感じがするんでしょう!?

ま、その持続時間はごく短いんですけどね。

そういえば今日、建築が専門の院生(博士課程1年)と知り合いになりました。

彼は、戦後の副都心の開発史をテーマにしているそうです。

おもしろそうですね。

そんなに役に立たないけれど、ぜひ『東京詩』も読んで欲しいところです。

彼が上京してきた00年代の東京が、

どんな変貌の果ての姿なのかについて、

「こんなアプローチもあるのね~」と思ってくれればいいんですけど。

岐阜出身の彼とは、まだ話せることがたくさんありそうでした。

業務の中にも、小さな出会いがありました。

2012年1月14日土曜日

2012年1月12日木曜日

シューカツ

火曜日に授業が始まり、今日は水、木曜日で、まだ3日目。

でも授業はもちろん、(長い)会議も、試験もあり、

「通常」モード全開です。

で今日は、3 年生のI 君が研究室に来て、

明日の授業はシューカツの面接があるので休ませてください、とのこと。

聞けば、志望はなんと出版社。

理工学部、電気電子生命学科所属でも、

当然そういう希望もあるわけですね。

ただみ~~~んな知っているように、

大手出版社に入れるのはミラクルに近いです。

というか、中規模の出版社でも、か~な~り狭き門。

比較的最近、某中堅出版社の中途採用募集にも、

数百人の応募があったと聞きました。

もちろん募集人数は「1」です。

結局I 君と、彼の志望動機なども聞いた上で、

プチ作戦会議です。

出版社はワカモノに何を求めているのか、

文学部の学生との差別化は、どう図ればいいのか、

「企画」って、そもそも何をすることなのか……

付け焼刃だし、あまり役に立ったとも思えませんが、

きっと今日の帰り、彼は大型書店に寄って、

今までとは少し違う感じで棚を眺めてくれただろうと思います。

本は、たくさんの人の力の総和で生み出されるわけですが、

その中で、編集者の役割、営業担当の、宣伝担当の人の役割、

つまり出版社の役割について、

もう1度深く考えてくれたらと思ったのでした。

I 君の健闘を祈ります!

2012年1月11日水曜日

zingaro

今夜9 時から、

「ジンガロ × たけし」という、面白そうな顔合わせがありますね;

http://www.nhk.or.jp/bs/t_art/

「サーカス」という分野(?)があって、

たとえばモントリオールのシルクなんかは当然その系列に入るわけですが、

このジンガロもまた、

「サーカス」の歴史の中に置いてみたら、

きっと発見があるのでしょうねえ。

(それを調べようとと思いつつ、はや数年が過ぎました……)

2012年1月9日月曜日

2 冊

というわけで、明日からは授業が再開します。

今年は 7~9 日が連休だったので、

まあ気分は今日まで「お正月」、だった気もします。

もちろん大学以外の仕事はもう始まっていて、

昨日はゲラを(宅急便で)送ったし、今日は原稿を1つ(メールで)送りました。

でもまあ、仕事があるのはありがたいことです。

本当は、見るべきDVD もたくさんあって、

この冬休みに少し山を減らせるかと思っていたんですが、

まったく減りませんでした!

言い訳するようですが(誰に!?)、何度もここで書いている通り、

パリの城壁にハマってしまったからです。

それに関して何冊か取り上げましたが、

また2 冊ご紹介しちゃいましょう。

『パリ歴史地図』です。

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%AA%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%9C%B0%E5%9B%B3-%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3-%E3%83%AD%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%88/dp/4487791588/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1326113923&sr=8-1

ちょっと高いんですが……。

(そもそも定価が12000円です。)

この大型本は、実は翻訳もので、フランス語なら、

http://www.amazon.fr/Paris-Histoire-ville-Jean-Robert-Pitte/dp/2010171217/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1326114047&sr=8-2

というわけで、ほぼ半額です。

(ということは、送料を入れてもずっと安いことになります。)

翻訳本の例にもれず、この本の場合もまた、

日本ではあまりお目にかからない切り口がいくつもあります。

たとえば、

「パリ初の街路設備」

「18世紀パリの食料事情」

「テュルゴーの地図」

などです。

やや翻訳が固い個所もありますが、歴史がお好きなら、

拾い読みも楽しいに違いありません。

そういえば去年、『パリ歴史事典』の普及版も出ましたね。

http://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%AA%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E5%85%B8%EF%BC%88%E6%99%AE%E5%8F%8A%E7%89%88%EF%BC%89-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%AD/dp/4560081573/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326115357&sr=1-1

旧版(わたしはこっちなんですが)は9500円しましたから、

今回は約半額です。

この本もまた、拾い読みという贅沢な楽しみが堪能できます。

パリに興味がおありなら、この2 冊は、

いずれ必ず役に立つでしょう。

お年玉に!?

2012年1月7日土曜日

マンガだからこそ

今日、amazon をうろうろしていて、

1つ思い出したことがあります。

以前ある大学に非常勤講師として勤めていた時、

フランス近代史を専門にしている先生と仲良くなりました。

そして当時その先生は、「第二次世界大戦」についての本を作っていたのですが、

その本、実はマンガだったんです。

ほら、ありますよね、オベンキョー的な内容のマンガって。

あれです。

「でもねえ、これが大変なんだ。

たとえば<○○の戦い>の場面なんかでも、当然<絵>がいるよね。

論文だったら、兵が何人とか、将軍がどうした、なんて書くわけだけど、

<絵>にするとなると、どんな軍服で、どんなヘルメットで、

使われた戦車や銃の型は何で……

なんてことが分からないとダメなんだよ。

また世の中には、そういうことに詳しい人がいてねえ」

でいい加減なことを描いて、

「その戦いのとき、ヘルメットの形はこう変わっていたはず」

なんて突っ込まれるといけないので、

こまか~く調べることになるんだそうです。

これを聞いてから、ベンキョー・マンガに対する敬意が上がったものです。

その先生のマンガ本、さっき見たらすごく増えていて、

きっと評判がいいんですね。

2012年1月5日木曜日

熱

というわけで、一昨日ご紹介した『パリの聖月曜日』、

30年振りにじっくり読んでみたのですが、

Mmm、あの時はいったい何を読んでいたのか、という気がしてきます。

一昨日は、「おもしろいなあ」なんて中途半端に書いてしまいましたが、

それどころではありませんでした。

なんというか、著者の熱が、ひしひし伝わってきます。

一方には、パリを支配し管理しようとする人たち、がいて、

また一方には、貧しい労働者がいる。

前者の後者に対する「まなざし」、

後者の、たとえば「聖月曜日」に仕事をせずに飲んだくれていることの意味。

1832年のコレラ大流行の際の両者がとった態度には、

「日常的に累積されてきた都市パリの病理」や、

人々のそれまでの日常生活がさらけ出されることになる、とか、

増税してまで引かれたウルク大運河は、

結局社会的不公正を拡大させることになる、とか。

具体的な例、ユーモラスな、悲惨な、冷酷な、おぞましい例が、

たくさん出てきます。

そしてもちろんそれらは、ある流れの中に位置づけられ、

精彩を放つのです。

時に文体は硬く、抽象度の高いこともありますが、

この熱は換え難いものがあります。

文体のもう1つの特徴は、話が螺旋的に進んでいくところでしょうか。

(この点では、吉本さんの文体を思い出させます。)

そのつもりで読むと、螺旋に乗って深く切れ込むのがよく分かります。

今日はちょっと本屋さんに行って、

同じ著者・喜安朗氏の岩波新書、

『パリ ――都市統治の時代』

を買ってきました。

これから読みます!

(同じ著者が訳した『ある出稼石工の回想』、

これもおもしろかったです。19世紀にご興味があれば、ぜひ。)

2012年1月4日水曜日

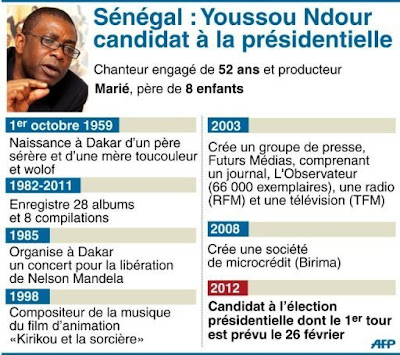

セネガル

今年はフランスの大統領選挙も控えていますが、

一昨日、あのユッス・ンドゥールが、

故郷セネガルの大統領選に出馬宣言。

ちょっと驚きました。

が、考えてみると、驚くことではないのかも。

彼は政治的な発言をしていたし、

いくつものメディアを所有しているし。

(その後のほうの点に注目して、

ベルルスコーニと比較している記事もありました。)

http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?p=youssou+ndour+video&fr=yfp-t-703-s&fr2=piv-web

このニュースを見ると、判断するのは時期尚早な気もしますね。

ハイチのワイクリフの場合は、結局出馬できず、

でも彼が応援した候補を勝たせることができました。

(その結果が、どんどん見えているとは言えませんが。)

セネガルでの投票は2月末。

ンドゥールの発言に注目していきましょう。

2012年1月3日火曜日

『パリの聖月曜日』

正月2 日目、

今日は楽しくオベンキョーの日でした。

しばらく前から「積読」してあって、

その時が来たら読もうと思っていた本を、

ついに今日読み始めました。それは、

『パリの聖月曜日』・喜安朗

です。

http://www.iwanami.co.jp/moreinfo/6001910/top.html

この本は、わたしが院生の頃に出て、

とても評判になりました。

(アマゾンで見ると、今は岩波現代文庫に入っているのですね。)

ただわたしの場合は、おもしろいなあ、とは思ったものの、

この本の持つ「方法意識」のあり方にまでは思いが及ばない、

まあダメ院生でしたが。

なんだか去年から、ここでも城壁城壁と言ってきて、

自分のベンキョーとしては、駆け足ですが、

ローマ時代からやっと革命あたりまできて、

今回やっと19世紀を扱った『聖月曜日』の再読(と言っても30年振りですが)

に入ろうとしているわけです。

パリ史は、それを専門にしている研究者がたくさんいて、

その列に加わろうなどという気はさらさらないのですが、

やはり現代のパリについて書くときには、

ある程度歴史も知ってないとまずいよね、と思ったわけです。

それともう1つ、ペリフェリックの意味を考えるとき、

城壁の歴史は欠かせない、とも感じました。

まあそれはともかく。

この『聖月曜日』、もしパリの19世紀に興味があるなら、

必読書だろうと思います。

*ヴァンドーム近くのビストロで。

登録:

投稿 (Atom)